4.6.8. Koping – Steuerung und Flankierung der Lernprozesse

Der Paradigmenwechsel in der betrieblichen Bildung führt zwangsläufig dazu, dass die Verantwortung dafür, was, wann, wo und wie gelernt wird, nicht mehr primär bei der Personalentwicklung oder den Trainern, sondern in erster Linie bei den Mitarbeitenden selbst liegt. Die Effektivität der Lernprozesse hängt deshalb ganz wesentlich von den Fähigkeiten der Lernenden ab, ihre Lernprozesse selbst zu steuern und zu organisieren.

Wir schlagen für die Begleitung in Social-Blended-Learning-Konzepten das bewährte KOPING-Konzept in Anlehnung an den pädagogischen Psychologen Diethelm Wahl vor.

KOPING ist ein Kunstwort, das an das englische Wort „coping“ (= „bewältigen“, „mit etwas fertig werden“) angelehnt ist. Gleichzeitig bedeutet der Begriff „KOmmunikative Praxisbewältigung IN Gruppen“ (vgl. Wahl 3. Aufl. 2013).

In der Stressforschung werden mit dem Begriff „coping“ die Anstrengungen oder Bemühungen einer Person bezeichnet, die diese zur Bewältigung von Anforderungen, Belastungen oder Konflikten unternimmt. Somit gibt dieser Begriff exakt die Zielsetzung agiler Entwicklungsmaßnahmen wieder.

In einer Reihe von Untersuchungen wurde nachgewiesen, dass Belastungen und Stresssituationen besser bewältigt werden können, wenn die Menschen in ein Netzwerk aus gut funktionierenden sozialen Beziehungen integriert sind, emotionalen Austausch erfahren und sich potentieller Hilfeleistung sicher sind (vgl. Schmidt 2005, S. 176 ff.).

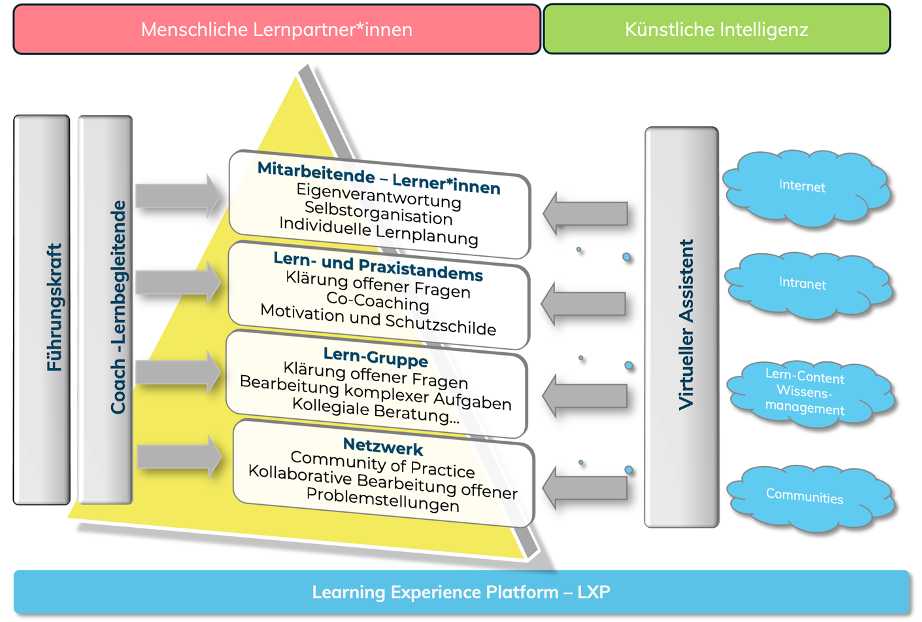

Das KOPING-Verfahren beinhaltet in der Ausprägung, die sich in unseren Projekten bewährt hat, drei Sozialformen – Entwicklungstandems, Entwicklungsgruppen und Teams –, die in die vorgegebene Lernorganisation der Organisation eingebettet sind.

Das KOPING-Verfahren hat sich in der Praxis seit nunmehr etwa drei Jahrzehnten in selbstorganisierten Lernprozessen hervorragend bewährt. Es bildet letztendlich die Grundlage dafür, dass diese eigenverantwortlichen, selbstorganisierten Lernprozesse der Teilnehmenden mit einer sehr hohen Erfolgswahrscheinlichkeit behaftet sind. Hinzu kommt, dass die gegenseitige Unterstützung im KOPING-Verfahren wesentlich dazu beiträgt, die notwendige Kultur der Entwicklung in Netzwerken aktiv zu fördern. Gleichzeitig wird der Aufwand in der Prozessbegleitung erheblich reduziert, da die Lernende zunächst versuchen, ihre Entwicklungsprobleme allein, mit Entwicklungspartnern, in Entwicklungsgruppen sowie im Netzwerk zu lösen.

Das KOPING-Modell eignet sich sehr gut für die gezielte Werte- und Kompetenzentwicklung, da dabei reale Herausforderungen in der Praxis kollaborativ zu bewältigen sind. Die Mitarbeitenden verantworten und gestalten ihre agilen Entwicklungsprozesse selbstorganisiert, gemeinsam auf „Augenhöhe“ mit Lernpartnern, evtl. unterstützt von Experten oder Mentoren.