4.5. Qualifizierung durch Blended Learning

Seit der Jahrtausendwende haben sich vor allem in größeren Unternehmen für formelles Lernen Blended-Learning-Konzepte, zunächst „Hybrides Lernen“ genannt, durchgesetzt (vgl. Sauter/Sauter 2002). Die Gründe dafür sind

- die um bis etwa 70 % reduzierten Präsenztage und die entsprechende Verringerung der Abwesenheit vom Arbeitsplatz,

- die deutlich erhöhte Lerneffizienz aufgrund der aktiven, selbstgesteuerten Lernprozesse,

- die Förderung des eigenverantwortlichen Lernens der Mitarbeitenden.

Im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhundert wurde Blended Learning noch zurückhaltend, vor allem in großen Organisationen, genutzt. Seit einigen Jahren bildet Blended Learning jedoch eine der wichtigsten Innovation im Lernbereich (vgl. MMB Monitor 2021/2022). Heute ist Blended Learning im formellen Lernbereich der betrieblichen Bildung nicht mehr wegzudenken.

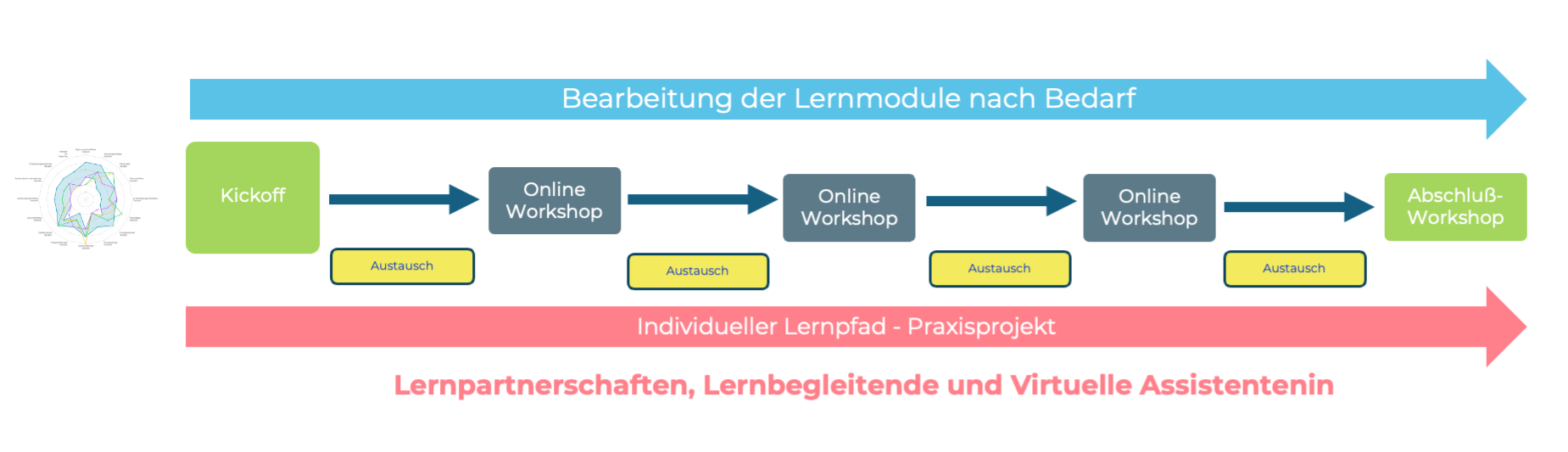

Blended Learning (engl. Blender = Mixer) ist ein formelles, digital gestütztes Lernsystem, das Workshops mit meist mehrwöchigen Phasen des selbstgesteuerten Lernens auf der Basis von Web Based Trainings oder interaktiven Videos und der Kommunikation über eine Lernplattform bedarfsgerecht miteinander verknüpft.

Dabei werden selbstgesteuerter Wissensaufbau und Qualifizierung mit formellen E-Learning-Programmen mit Workshops oder Webinaren verknüpft, in denen offene Fragen, z. B. aus einem Themenspeicher, aber auch Prüfungsaufgaben oder Fallstudien, kooperativ bearbeitet werden. Diese Lernprozesse werden durch Co-Coaching mit Lernpartnern und das Coaching durch Lernbegleitenden flankiert.

Blended-Learning-Arrangements ermöglichen in erster Linie formelle, selbstgesteuerte Lernprozesse mit hoher Effizienz. Blended-Learning-Arrangements ergeben sich aus der Kombination von Präsenzlernen in Workshops mit selbstgesteuerten Lernphasen.

In vielen Praxisprojekten haben sich die entscheidenden Erfolgsfaktoren von selbstorganisierten Lernprozessen herausgebildet:

- Prinzip der Verbindlichkeit: Selbstorganisiertes Lernen wird nur dann nachhaltig erfolgreich sein, wenn es mit hoher Verbindlichkeit mit Lernpartner*innen in kurzen, z. B. wöchentlichen, Sprints gestaltet wird.

- Prinzip der Flankierung: Im Rahmen unseres KOPING-Konzeptes (vgl. Schmidt 2005) werden die Lernenden durch selbstgewählte Lernpartner*innen (Co-Coaching), durch ihre Lerngruppe (Kollegiale Beratung) sowie durch ihre Führungskraft (Mentor) und ihren Lernbegleitenden (Coaches) unterstützt.

In Blended-Learning-Arrangements kann der zeitliche Umfang der Präsenzphasen nach den vorliegenden Erfahrungen auf ca. ein Drittel reduziert werden. Rechnet man die Aufwendungen für die Lernbegleitung in den Selbst-Lernphasen sowie für die laufende Weiterentwicklung des Ermöglichungsraums hinzu, betragen die reinen Personalkosten für die Moderation und Lernbegleitung nicht mehr als die Hälfte der ursprünglichen Trainer*innenkosten. Hinzu kommt ein einmaliger Aufwand zu Beginn für die Entwicklung der Lernkonzeption und die Gestaltung des Ermöglichungsraumes, insbesondere die Entwicklung des Contents. In der Praxis konnten wir aufgrund der hohen Aktivität der Lernenden im gesamten Lernprozess einen höheren Lernerfolg bei reduzierten Kosten feststellen.

Das Problem des mangelhaften Praxistransfer aus formellen Lernarrangements kann weitgehend bewältigt werden, indem das curriculum-orientierte Lernarrangement um Praxisprojekte erweitert wird ( vgl. Abschn. 5.5.5 Social Blended Learning). In diesem Fall wird vor der Entwicklungsmaßnahme eine Werte- und Kompetenzerfassung der einzelnen Teilnehmenden durchgeführt, aus der diese in einem Beratungsgespräch zusätzlich persönliche Werte- und Kompetenzziele ableiten. In Entwicklungsgesprächen mit ihrer Führungskraft vereinbaren sie dafür geeignete Praxisaufgaben bzw.- projekte.

Die Lernprozesse werden damit vor allem durch die Praxisaufgaben bzw -projekte bestimmt. Gleichzeitig kann durch Vorgaben bzw. Vereinbarungen sichergestellt werden, dass ein notwendiges Wissen aufgebaut wird.

Ein nachhaltiger Lerntransfer in die Praxis wird dabei gesichert, indem die Teilnehmenden das aufgebaute Wissen direkt in ihrer Arbeitspraxis anwenden.

Die Tests werden in diesem Lernarrangement mit dem Ziel der freiwilligen Standortbestimmung genutzt, fliesen aber nicht in die Bewertung des Lernerfolges ein. In den Workshops wird jeweils ca. 1 h dafür eingeplant, anhand von Anwendungen, Übungen, Diskussionen etc. das jeweilige Modulwissen zu reflektieren und offene Fragen zu klären.

Wir haben diesen Ansatz bereits in unseren Lehrgängen für Leadership, Management und unseren MBA Studiengang (gemeinsam mit der Steinbeis Hochschule -SIBE) umgesetzt.